71岁粟裕采访时坦言: 淮海战役是我指挥的, 秘书偷偷拽衣袖阻止

1983年,71岁的开国大将粟裕在接受采访时,面对记者的一个看似简单却又敏感的问题:“淮海战役是谁指挥的?”他毫不犹豫地回答:“是我指挥的。”

此言一出,现场气氛微妙,他的秘书甚至悄悄拽他的衣袖,试图阻止。

这短短一瞬,揭开了尘封多年的历史真相,也让人们窥见了一位军事家对历史责任的担当。

淮海战役,这场决定中国命运的宏大战役,背后究竟隐藏着怎样的故事?粟裕为何如此坦诚,他的回答又为何引发秘书的紧张?让我们走进那段波澜壮阔的历史,探寻真相。

一、淮海战役的发起:粟裕的战略远见

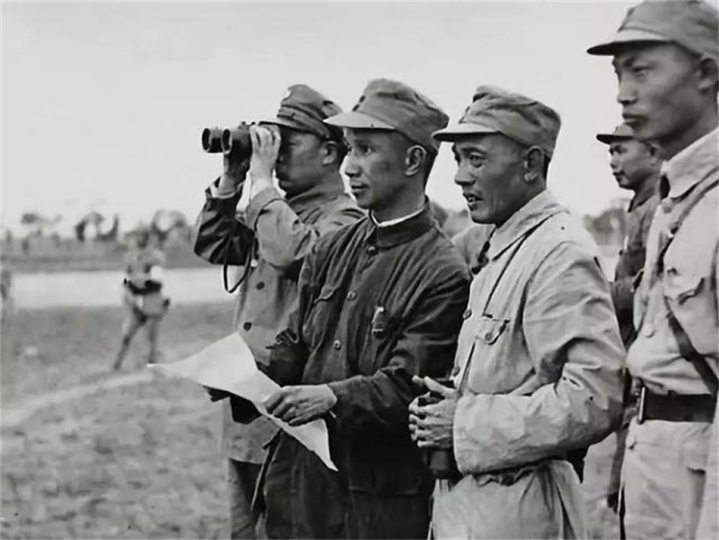

1948年,解放战争进入关键阶段,国共双方的较量愈发白热化,作为华东野战军代司令员的粟裕,以敏锐的战略眼光捕捉到了一线战机。

9月24日,他向中央军委提交了一份电报,建议发起一场大规模战役,目标直指淮阴、淮安,进而夺取海州、连云港。

这份电报不仅勾勒出战役的雏形,更展现了他对战局的深刻洞察。

次日,毛泽东复电表示支持,淮海战役的序幕就此拉开。

粟裕的建议并非一时兴起,而是基于对敌我态势的精准判断。在《粟裕战争回忆录》中,他曾这样描述自己的思考:

“我军在华东战场已具备主动权,敌军主力分散,徐州地区是其战略要地,若能集中优势兵力,定能重创敌军。”

这一判断奠定了淮海战役的基础,也体现了粟裕作为战略家的卓越才能。他的构想不仅局限于局部胜利,而是将目光投向了决定全国战局的战略决战。

随着战局推进,粟裕的眼光愈发显露锋芒。

11月8日,他再次向中央军委建议,将原计划的江淮地区作战升级为在徐州地区与国民党军主力的全面决战。

这一建议直接促成了淮海战役规模的扩大,使其从一场区域性战役演变为决定中国命运的转折点。

中央军委迅速采纳了他的建议,并于次日明确指示“极力争取在徐州附近歼灭敌人主力”。

粟裕的战略洞察力,不仅为战役的胜利奠定了基础,也为解放军在解放战争中的最终胜利铺平了道路。

二、战场上的指挥艺术:粟裕的战术智慧

淮海战役的成功,离不开粟裕在战场上的精准指挥。

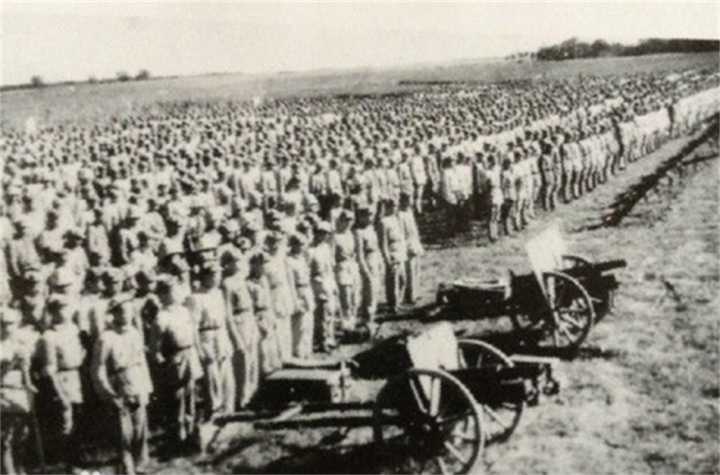

他直接指挥华东野战军16个纵队、中原野战军2个纵队,总计42万兵力,占参战部队的70%。

从围歼黄百韬兵团到阻击邱清泉兵团,再到合围杜聿明集团,每一步都凝聚了他的智慧与决断。

在战役初期,粟裕果断调整部署,当黄百韬兵团西撤时,他敏锐地捕捉到战机,迅速改变原定计划,指挥华野部队多路追击,最终在碾庄地区全歼黄百韬兵团。

这一战不仅重创了国民党军主力,也为后续作战创造了有利条件。

粟裕的战术灵活性在此战中展现得淋漓尽致,他善于根据战场变化迅速调整策略,确保每一步都直击敌军要害。

而在双堆集战役中,粟裕的指挥艺术更达到巅峰。

他提出“吃一个、夹一个、看一个”的作战方针,同时展开三个作战方向,有效分散敌军兵力。这一策略不仅最大限度地发挥了解放军的优势,还成功牵制了国民党军的增援部队。

在关键时刻,他准确判断只需“一晚一个师”的增援即可确保胜利,展现了惊人的战场计算能力。

粟裕的指挥风格,既有大胆果断的冒险精神,也有细致入微的运筹帷幄,这使他在解放军将领中独树一帜。

据《粟裕传》记载:

“在淮海战役中,粟裕以极高的军事指挥艺术,成功协调多兵种作战,特别是在双堆集战役中,他精确计算兵力部署,确保了战役的最终胜利。”

这种高超的指挥能力,让淮海战役成为中国革命战争史上的经典范例,也为粟裕赢得了“常胜将军”的美誉。

三、总前委的角色:战略协调与实际指挥的分野

淮海战役的指挥权问题,长期以来存在不同说法。

官方宣传中,战役由总前委统一领导,而总前委以邓小平为书记,负责战略协调。

不过我们从历史档案和实际作战情况来看,粟裕才是战役的具体指挥者。

总前委成立于1948年11月16日,此时战役第一阶段已接近尾声,55份总前委电报中,仅7份涉及具体作战指挥,且多为原则性指示。

相比之下,粟裕作为华东野战军代司令员,直接负责战役的战术部署和实施,从战前筹划到战场指挥,他始终处于核心位置。

邓小平在回忆中曾坦言:

“淮海战役的部署决策是我根据中央军委和毛主席的指示主持决定的。”

这句话表明,总前委更多承担政治领导和战略协调职责,而具体指挥则由粟裕等前线将领实施。

粟裕的角色不仅是战术执行者,更是战役的倡议者和推动者。

他的战略建议直接促成了战役的发起和升级,而他在战场上的灵活指挥则确保了战役的成功。

这种集体领导与个人才能的结合,体现了中国共产党领导下革命战争的独特模式。

粟裕的贡献,不仅在于战场上的胜利,更在于他将中央的战略意图转化为具体可行的作战方案。

四、晚年坦言的背后:对历史真相的坚持

1983年,71岁的粟裕在接受《中国大百科全书》军事卷编辑组采访时,面对“淮海战役是谁指挥的”这一问题,毫不犹豫地给出了自己的答案:

“是我指挥的。”

这一回答看似简单,却承载着沉重的历史分量,据在场人员回忆,粟裕的秘书听到此言后,悄悄拽他的衣袖,试图阻止他继续说下去。

这一细节反映了当时的政治敏感性,也凸显了粟裕对历史真相的坚持。

为何秘书会如此紧张?

20世纪80年代,中国对历史问题的讨论仍需谨慎,尤其涉及重大战役的指挥权问题,可能引发不必要的争议,粟裕的坦率回答,可能会被解读为对官方叙事的挑战。

但是粟裕选择直面历史,他不愿让自己的贡献被模糊,更不愿让无数牺牲将士的功绩被掩盖,这种坚持并非为了个人荣誉,而是出于对历史责任的担当。

粟裕一生谦虚谨慎,但在原则问题上从不妥协,他深知自己在淮海战役中的关键作用,也明白这场战役对中国革命的深远意义。

在他看来,还原历史真相不仅是个人责任,更是对革命历史的尊重,他的坦诚,打破了长期以来的叙事惯性,为后人理解淮海战役的复杂性提供了珍贵线索。

五、历史评价与现实意义:粟裕的遗产

粟裕的军事才能和历史担当,使他成为中国革命战争史上的一座丰碑,淮海战役的胜利,不仅改变了中国历史的走向,也为解放军的现代化建设奠定了基础。

粟裕在战役中展现的战略远见和战术智慧,至今仍被军事院校奉为经典案例。他的“吃一个、夹一个、看一个”方针,被写入军事教科书,成为大兵团作战的典范。

不过粟裕的贡献在历史上曾一度被低估,在1958年,他因所谓“资产阶级个人主义”受到错误批判,长期未获公正评价。直到1980年代,中央军委才为他平反,确认其在淮海战役中的卓越贡献。

粟裕晚年的坦言,正是对这一段历史的正本清源。他的坚持,不仅还原了战役指挥的真相,也为后人树立了尊重事实和勇于担当的榜样。

如今我们重温粟裕的故事,不仅是为了缅怀一位开国大将,更是为了汲取他坚持真理的精神。

在信息爆炸的时代,历史真相往往被各种叙事所掩盖。粟裕的坦诚提醒我们,只有基于事实的评价,才能经得起时间的考验。

他的故事,也激励着我们以更加开放的心态,去面对历史和理解历史。

参考资料:

1、粟裕 (1986) 《粟裕战争回忆录》 北京: 解放军出版社。(本书详细记载了粟裕在淮海战役中的战略构想和指挥细节。)

2、杨国庆 (2007) 《粟裕传》 北京: 人民出版社。(本书详细记载了粟裕在解放战争中的军事指挥艺术及其历史贡献。)

3、解放军军事科学院 (2021) 《粟裕到底厉害在哪?》 腾讯新闻。(本文详细分析了粟裕在淮海战役中的指挥才能及其历史影响。)

观点声明:

本文基于历史资料整理,旨在还原粟裕在淮海战役中的关键作用及其对历史真相的坚持,文中所有观点为笔者整理分析,仅为个人观点,不构成官方意见。解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。

下一篇:走出监狱的周作人(张高杰)